駅前や商業施設の近くに少しだけ自転車を停めたつもりが、戻ってきたら姿が見当たらない。そんな経験から、自転車を撤去されて取りに行かないとどうなるのかと、疑問を持たれてる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、自転車撤去で取りに行かないと考えられる様々な影響や、押さえておきたい情報をわかりやすくまとめています。

例えば、自転車返還通知書を無視したらヤバいのかと不安を感じる方や、自転車撤去された場合の保管料金はどれくらいかかるのかを、知りたい方もいるでしょう。また、撤去された自転車を無料で返してもらう方法があるのかも、知っておきたいところです。

さらに、自転車が撤去されてしまうルールと注意点、撤去を避けるための対策や防犯登録していない自転車が撤去された場合の対応方法など、実際のケースに沿って解説しています。加えて、いらない自転車を放置していたらどうなるのか、自転車撤去は警告もなく行われるのかといった疑問にも、触れています。

楓

楓自転車を取りに行かないという判断が、どのような影響をもたらすのかを正しく理解し、後悔のない対応ができるよう、ぜひ最後までご覧ください。

【記事のポイント】

1.自転車撤去後に取りに行かない場合の、リスクと影響

2.自転車撤去に関するルールや、保管期間の仕組み

3.無料で返還してもらえる、条件や手続き

4.自転車撤去を避けるための、日常的な対策方法

自転車撤去で取りに行かない場合の影響とは…

- 自転車撤去で取りに行かないとどうなる?

- 自転車が撤去されてしまうルールと注意点

- 自転車返還通知書を無視したらヤバい?

- 自転車撤去された場合の保管料金とは

- 撤去された自転車を無料で返してもらう方法

自転車撤去で取りに行かないとどうなる?

自転車が撤去された後、一定期間内に引き取りに行かなければ、所有権を失い、その自転車は処分されてしまいます。

まず、撤去された自転車は各自治体が設置している保管所で一時的に保管されます。その際には「自転車返還通知書」が防犯登録情報をもとに送られることが多く、通知に記載された期限内に引き取りを行うよう促されます。

いくら通知が届いたとしても、それを無視した場合には、保管期限終了後にリサイクルや廃棄などの方法で処分されます。処分先としては、市の提携業者や中古自転車の販売業者、海外の再利用ルートなどがあります。こうなると、例え自転車がまだ使える状態であっても、元の持ち主が取り戻すことはできません。

加えて、一部の自治体では保管期間中に費用(撤去手数料+保管料)が発生します。期間が長くなるとその費用が加算されるケースもあり、経済的な負担が増えることもあります。通知を無視したことで費用負担が免除されるわけではありません。

さらに、盗難車両であったとしても、警察に届け出をしていなければ、費用免除の対象にならない可能性もあります。つまり、何もせずに放置していると、手数料の免除も、返却も、すべての機会を失ってしまうことになります。

このように、取りに行かないという選択は、結果的に自転車を失うだけでなく、「費用面の損失」「再利用される可能性への影響」にもつながるのです。

自転車撤去の通知を受け取った場合は、早めに状況を確認し、適切な対応を取ることが大切です。

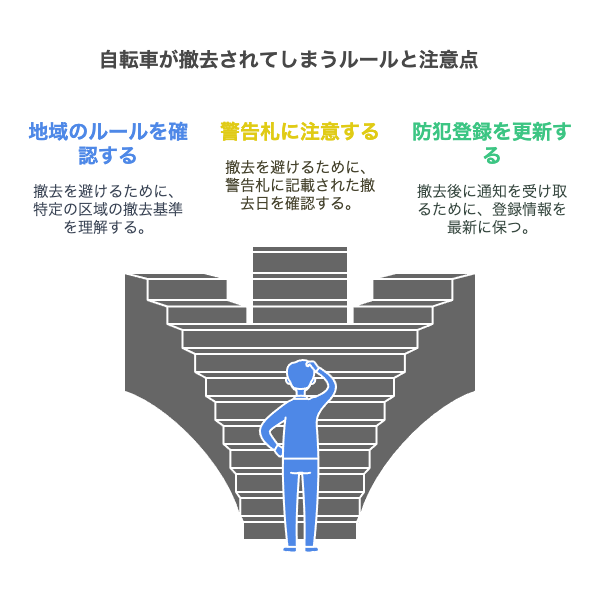

自転車が撤去されてしまうルールと注意点

自転車が撤去される背景には、各自治体が定めた「自転車等駐車対策条例」などのルールがあります。この条例では、駅前や商業施設周辺などを「放置禁止区域」と定め、そこに不適切に駐輪された自転車は、警告なしで撤去されることが認められています。

エリアによっては即時撤去も

例えば、東京都や名古屋市などの都市部では、短時間の駐輪であっても即時撤去されるエリアが存在します。こうした区域では、「少しだけなら大丈夫」という油断が命取りになりかねません。区域ごとに撤去の基準が異なるため、事前に地域のルールを確認しておくことが重要です。

警告札から一定期間経過で撤去

一方で、放置禁止区域以外では、まず「警告札」が取り付けられ、その後一定期間を過ぎると撤去されるという流れが一般的です。この警告札には、撤去予定日や連絡先が記載されているため、見つけた際には早急に自転車を移動させましょう。

防犯登録自転車なら通知が届く場合も

また、防犯登録がされている自転車であれば、撤去後に登録情報をもとに通知が届く可能性があります。しかし、登録情報が古かったり未登録だったりする場合、通知が届かず処分まで気づかないというケースもあります。

注意すべき点は、撤去の可否が見た目や停めた時間の短さでは、判断されないことです。禁止区域であるか、他人の通行を妨げていないかという「場所」「状態」が、主な判断基準になります。

このようなルールを正しく理解し、駐輪の際には「駐輪場を使う」「表示に従う」「長時間放置しない」といった基本を守ることが、トラブルを避ける第一歩です。

特に都市部では取り締まりが厳しいため、普段から意識して行動することが求められます。

自転車返還通知書を無視したらヤバい?

自転車返還通知書を無視すると、その自転車は一定期間の保管後に処分されてしまいます。通知書には、自転車がどこで保管されているか、いつまでに引き取りに来るべきか、そして費用についても詳しく記載されています。

保管期間を過ぎてしまうと廃棄処分の対象に

まず知っておきたいのは、通知書は「最終警告」のような役割を持っていることです。多くの自治体では、自転車を撤去してから2〜3週間程度の保管期間を設けており、その間に返還手続きを行わなければ、リサイクルや廃棄処分の対象になります。

無視することで想定以上の費用も

また、通知書を無視することで、費用負担を避けられるわけではありません。保管期限内に引き取りをしない場合、保管料が加算されるケースもあり、後になってから引き取りたくなっても、「想定以上の費用」がかかることがあります。

防犯登録をしている自転車の場合

さらに、防犯登録をしている自転車であれば、撤去記録が個人情報と紐付いて記録される可能性があります。これが原因で、将来的に同じ地域で自転車を利用する際に、不利な扱いを受けることは少なくありません。

なお、盗難被害に遭っていた自転車であっても、警察に事前に盗難届を出していなければ、通知書の無視によって無料返還のチャンスを失うことになります。後から盗難だったと申し出ても、免除が適用されない可能性が高いです。

このように、通知書を放置するのはリスクが大きく、何のメリットもありません。手間はかかっても、内容を確認し、必要であれば速やかに対応することが大切です。

自転車が必要ない場合でも、一度連絡を入れて処分の意向を伝える方が、後々のトラブル回避につながります。

自転車撤去された場合の保管料金とは

撤去された自転車を引き取る際には、ほとんどの自治体で「撤去・保管料金」が発生します。これは自転車を保管所まで運ぶ作業費や、一定期間保管するためのスペース管理費などをカバーする目的で設定されています。

一般的な保管料金の相場

一般的な料金の相場は、2,000円〜3,500円程度です。ただし、地域によっては4,000円近くになることもあり、名古屋市では2024年10月から3,500円への引き上げが実施されるなど、金額の改定が進んでいます。費用は自治体の条例や財政状況、保管所の運営コストなどによって決まるため、お住まいの地域で確認することが必要です。

支払い方法

支払い方法は現金のみの場合もあれば、近年ではクレジットカードや電子決済に対応している保管所も、増えてきています。事前に対応している支払い手段を確認しておくと、現地での手続きがスムーズに進みます。

保管期間における注意点

注意点として、保管期間を過ぎてしまうと自転車は処分対象となり、支払いの有無にかかわらず引き取ることができなくなります。さらに、保管期間中に取りに行かなかったことで、追加の保管料が加算される自治体も存在します。これにより、費用が当初の数千円から予想外に増えてしまうケースも見られます。

また、盗難被害によって自転車が撤去された場合には、盗難届を事前に警察に出していたかどうかで料金が免除されることもあります。ただし、免除制度の有無は地域によって異なるため、やはり問い合わせが必要です。

このように、自転車の保管料金は単なる手数料ではなく、「すぐに取りに来る動機づけ」としての役割も果たしています。

無駄な出費を避けるためにも、撤去されたことに気づいたらできるだけ早く対応することが重要です。

撤去された自転車を無料で返してもらう方法

自転車が撤去されても、条件次第では無料で返還してもらえる場合があります。ただし、これはすべてのケースに当てはまるわけではなく、限られた例にのみ適用されるため注意が必要です。

1.盗難に遭っていた自転車

最も代表的なケースは「盗難に遭っていた自転車」が、撤去された場合です。このとき、あらかじめ警察に盗難届を提出していれば、多くの自治体で撤去手数料や保管料が免除される制度があります。届出をしていなかった場合や、届け出が撤去よりも後になった場合には免除の対象とならない可能性が高くなります。

こちらの記事「自転車盗難保険はいらないと判断する前に…加入の必要性や注意点とは」も、参考にしてください。

2.やむを得ない事情で撤去

また、災害や体調不良など「やむを得ない事情」で、自転車を放置せざるを得なかった場合にも、事情を説明することで費用が免除されることがあります。例えば、急な救急搬送や交通機関の乱れによって予定外に長時間駐輪してしまった場合などが該当します。ただし、このような対応はあくまで例外であり、各自治体の判断によって異なります。

3.撤去時の手続きにミス

まれにですが、「撤去時の手続きにミス」があった場合にも、返還費用が発生しないことがあります。例えば、放置禁止区域ではない場所での誤った撤去や、警告札が貼られていなかったなど、手順上の不備が明らかになった場合です。このような場合には、証拠となる写真や状況説明を用意し、担当窓口に申し出ましょう。

無料返還の可能性を広げるためには、日頃から防犯登録を行い、万が一の盗難時にはすぐに警察へ届け出ることが基本です。登録情報が正しく管理されていれば、通知が確実に届き、返還までの手続きもスムーズになります。

このように、自転車の無料返還は「適切な手続き」「正当な理由」がそろって、初めて成立します。

費用を免除してもらえるかどうかは、自転車を放置した経緯と、自治体ごとの判断に大きく左右されるため、対応は慎重に行いましょう。

自転車撤去で取りに行かない人のための対策とは…

- 自転車撤去を避けるための対策

- いらない自転車を放置していたらどうなる?

- 自転車撤去は警告もなく行われる?

- 防犯登録していない自転車が撤去された場合

- 自転車撤去で取りに行かないに関するよくある質問

自転車撤去を避けるための対策

自転車の撤去を防ぐためには、日常的にいくつかの基本的なルールを守ることが重要です。ちょっとした意識と行動で、不要な手間や出費を回避することができます。

| 対策 | 内容 |

|---|---|

| 指定された駐輪場を利用する | 放置禁止区域では短時間でも撤去の可能性があるため、必ず指定駐輪場を利用する |

| シェア駐輪場を利用する | アプリ連動の駐輪場は手軽に使え、撤去リスクが低い |

| 防犯登録の情報を最新にする | 引越しなどで情報を更新しないと、通知が届かず自転車を失うリスクがある |

| 定期的に使用する | 使っていないと放置と判断されやすく、警告なしに撤去されることがある |

1.指定された駐輪場を利用する

まず最も確実な対策は、指定された駐輪場を利用することです。特に駅周辺や商業施設付近などの「放置禁止区域」では、短時間でも不適切な場所に駐輪すれば、即時撤去される可能性があります。放置禁止区域には看板や地面表示がされていることが多いので、停める前に必ず確認しましょう。

2.シェア駐輪場を利用する

また、民間の有料駐輪場や、スマートフォンアプリと連動した「シェア駐輪場」の利用も効果的です。これらは短時間の利用でも気軽に使え、撤去リスクも極めて低くなります。事前に目的地周辺の駐輪場を検索しておけば、現地で慌てることもありません。

3.防犯登録の情報を最新にする

加えて「防犯登録の情報」を、常に最新に保つことも忘れてはいけません。引っ越しなどで住所や連絡先が変わった際に情報を更新していないと、万が一自転車が撤去された場合に通知が届かない恐れがあります。通知が届かないまま保管期限が過ぎれば、取り返すことができなくなってしまいます。

4.定期的に使用する

さらに、長期間乗っていない自転車は「放置」とみなされやすいため、定期的に使用する、もしくは不要であれば適切に処分することも大切です。特にマンションや団地の駐輪場では、長期間使われていない自転車に警告タグがつけられ、その後撤去される流れが一般的です。

最後に、自転車保険の加入やアプリによる駐輪管理機能の活用も、一つの手段です。保険には撤去時の費用補償が含まれていることもあり、万が一のときにも安心です。

このような対策を意識して実践すれば、自転車撤去のリスクを大幅に下げることができます。

駐輪マナーを守ることは、自分自身だけでなく周囲の人々の利便性や安全にもつながります。

いらない自転車を放置していたらどうなる?

使わなくなった自転車をそのまま放置しておくと、想像以上にさまざまな問題が発生します。たとえ所有者が「もう使わない」と思っていても、公共の場に置きっぱなしにすることはトラブルの元になります。

道路・駅前・商業施設前などの放置

まず、駅前や道路、商業施設の前などに放置されている自転車は、自治体によって「放置自転車」とみなされ、一定期間後に撤去されます。その際、防犯登録情報がある場合には通知が届きますが、登録していないか情報が古いと、所有者に連絡が届かないまま処分されることになります。

連絡がないからといって、勝手に放棄できるわけではありません。

マンションやアパートの駐輪場放置

次に、マンションやアパートなどの駐輪場に放置している場合でも、長期間使われていないと管理会社や管理組合によって「所有者不明の放置物」と判断されることがあります。このような自転車には警告札が付けられ、一定期間を過ぎると撤去や処分の対象となります。

場合によっては、撤去にかかった費用を請求されることもあるため注意が必要です。

さらに、放置された自転車は周囲の景観を損ねたり、歩行者や他の利用者の迷惑になる可能性があります。特に災害時には避難経路の妨げになることもあり、放置行為自体が安全上の問題として扱われます。

いずれにしても、「使わないから放置していい」という考えは通用しません。不要になった自転車は、リサイクルショップに引き取ってもらう、不用品回収業者に依頼する、または自治体の粗大ごみ制度を利用するなど、正式な手続きを通じて処分するのが基本です。

適切に処分することで、トラブルを防ぐだけでなく、再利用やリサイクルによって資源の有効活用にもつながります。

何となく置きっぱなしにしている自転車があれば、早めに見直すことをおすすめします。

自転車撤去は警告もなく行われる?

場所によっては、自転車は警告なしに即時撤去されることがあります。特に、駅周辺や繁華街など「放置禁止区域」に指定されているエリアでは、事前の警告や札の取り付けなしで、いきなり撤去が行われても不思議ではありません。

こうした区域では、道路交通や歩行者の安全を守るため、自治体が迅速な対応を取れるよう条例で定めています。短時間の駐輪であっても対象になることがあり、「少しの間だけなら大丈夫」という判断は通用しません。

一方で、放置禁止区域以外の場所では、多くの場合は警告札が取り付けられ、一定期間が経過してもそのまま放置されていると撤去の対象になります。この警告札には「〇日までに移動してください」といった日付や、問い合わせ先などが記載されており、所有者が対応できるよう猶予が与えられています。

ただし、警告札を付ける・付けないの判断や、撤去までの期間は自治体ごとに違いがあります。そのため、「この地域ではどのような運用がされているのか」を事前に知っておくことが、安全な駐輪のためには不可欠です。

また、イベント会場周辺や災害時の緊急対策エリアなどでは、通常のルールとは別に臨時で即時撤去が行われることもあります。これらの情報は、地域の掲示板や自治体のウェブサイトに記載されていることが多いため、日頃から確認しておくと安心です。

このように、自転車の撤去は必ずしも警告ありが、前提ではありません。

駐輪前に、「ここは安全か」「禁止区域ではないか」を確認する習慣を持つことで、思わぬ撤去トラブルを避けることができます。

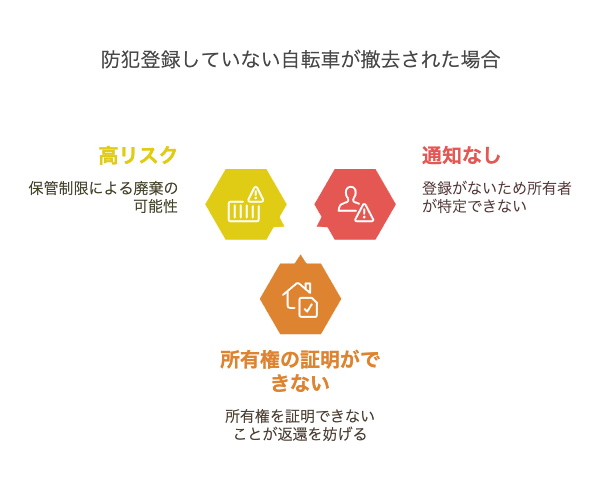

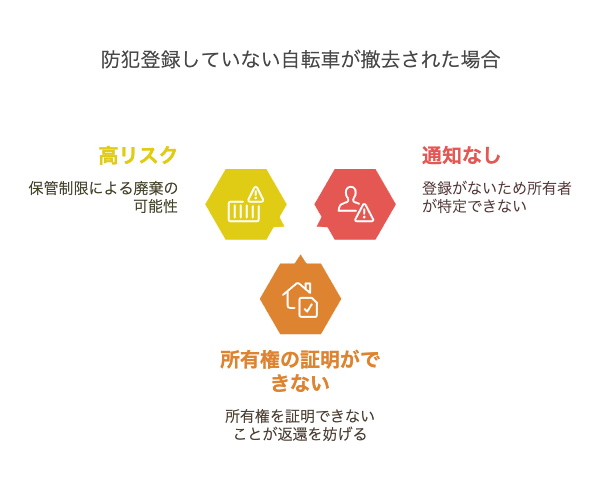

防犯登録していない自転車が撤去された場合

防犯登録をしていない自転車が撤去された場合、返還の手続きが非常に難しくなります。なぜなら、防犯登録は自転車の「持ち主情報」を特定する、唯一の公的な手段だからです。

1.自転車返還通知書が送られてこない

通常、撤去された自転車には、防犯登録番号をもとに所有者を割り出し、「自転車返還通知書」が送付されます。しかし、防犯登録がされていない場合、自治体や警察側では誰に通知すべきかがわからず、結果として持ち主に連絡が届かないまま保管期間が過ぎてしまうケースが多く見られます。

2.自分の自転車だと証明できないと返還不可能

このとき、自分の自転車だと証明できなければ、返還を受けることはほぼ不可能です。鍵が合っていても、色や特徴を伝えられても、公式な登録がなければ本当に本人のものかを、確定する手段がないためです。

中には、購入時のレシートや保証書、自転車の写真などを提示して所有者であることを証明しようとする人もいますが、それで必ずしも返還が認められるとは限りません。

3.自転車が戻ってこないリスクが高い

また、保管所では管理スペースや予算の制限があるため、期限内に引き取りが行われなければ、その自転車は廃棄やリサイクルに回される可能性が高くなります。つまり、防犯登録がないことは、自転車が戻ってこないリスクを大きく高める要因になります。

このように考えると、自転車を購入した際には、わずかな登録費用であっても必ず防犯登録を行っておくべきです。登録は自転車の安全管理だけでなく、撤去や盗難などトラブル時の身元証明として大きな力を発揮します。

もし登録をしていないまま撤去された場合は、早めに保管所や警察へ連絡し、対応の可能性があるか相談してみましょう。

その際、できるだけ多くの証拠(購入証明書や特徴が分かる写真など)を持参することがポイントです。

自転車撤去で取りに行かないに関するよくある質問

ここでは、自転車が撤去されたあと取りに行かないという選択をした場合に、よく寄せられる疑問についてまとめています。初めての方でも判断しやすいよう、実際の対応例とあわせて解説します。

- 自転車を取りに行かないと法律的に問題になりますか?

-

いいえ、法律違反にはなりません。自治体側も強制的に費用を請求することはありません。ただし、自転車は処分されるため、所有権を放棄することと同じ扱いになります。盗難届が出ていた場合は、後から費用が免除される可能性があるため、無視せず一度は連絡することが望ましいです。

- 保管期間を過ぎたらどうなるの?

-

ほとんどの自治体では、保管期間は約1か月です。この期間を過ぎると、自転車は廃棄処分またはリサイクル・中古販売に回されます。どちらにしても、所有者の手元に戻ることはなくなります。

- 放置していると費用が膨らんだりしますか?

-

一部の自治体では、保管期間に応じて料金が加算されるケースがあります。ただし、多くの場合は「一定の手数料を支払えば引き取り可能」という定額制が主流です。追加費用が気になる方は、早めに問い合わせると安心です。

- 自転車が古くて価値がない場合でも取りに行くべき?

-

費用と手間を比較して「新しい自転車を買った方が合理的」と考える人も少なくありません。実際、全国的に見ても6割近くの人が引き取りに行っていないというデータもあります。ただし、防犯登録情報が残っている場合は放置せず、抹消などの手続きだけでもしておくと安心です。

- 取りに行かないことで、今後不利になることはありますか?

-

現時点で直接的な罰則やブラックリスト入りなどの影響は確認されていません。ただし、防犯登録や市の記録に処分履歴が残る場合があり、将来的に何らかの不都合が出る可能性はゼロとは言い切れません。気になる場合は、担当窓口で事前に相談しておきましょう。

このように、「取りに行かない」という判断にはメリットもデメリットもあります。

一度放置してしまうと取り返しがつかなくなる場合もあるため、通知が届いたら早めの確認と対応が大切です。

【総括】自転車撤去で取りに行かない場合の様々な影響

記事のポイントを、まとめます。

- 保管期限を過ぎると所有権を失い、自転車は処分される

- 通知書を無視しても、費用負担が免除されることはない

- 自転車はリサイクル業者や、海外再利用ルートへ回される場合がある

- 撤去された自転車の保管には、費用が発生する自治体が多い

- 保管期間が長いほど、料金が加算される可能性がある

- 通知書は、最終的な警告の意味を持つ文書である

- 放置禁止区域では、警告なしに即時撤去されることがある

- 自転車の「見た目」や「駐輪時間の短さ」は、撤去判断に影響しない

- 防犯登録がなければ通知が届かず、処分に気づかないケースがある

- 盗難届けがないと、返還費用の免除対象にならない可能性がある

- 自転車撤去は、市区町村ごとにルールや料金が異なる

- 古い自転車であっても、処分費用がかかる場合がある

- 保管所によっては、電子決済が可能なところもある

- 不要な自転車は、自治体の粗大ごみ制度などで処分するのが望ましい

- 撤去履歴が登録されると、今後不利になることもある

【参考】

>>0歳を自転車でおんぶする際のヘルメット着用って?様々な注意点とは

>>自転車インチの測り方を完全ガイド!身長に合う適切なサイズの選び方

>>自転車のキャリーケース運び方って?基本ポイントと注意点を解説

>>自転車のギアチェンジをこぎながら正しく行う方法って?具体的なコツ

>>自転車のサングラスは危ない?正しい選び方やおすすめアイテムを解説

>>自転車用ダンボールを自作するコツって?安全な梱包方法や注意点とは

>>自転車でレインコートとポンチョならどっちが雨対策に最適なのか?

>>ベルトドライブ自転車のデメリットとは?チェーン式との違いや選び方

>>自転車でリュックは危ない?安全な運び方とおすすめの代替えバッグ

>>自転車に乗れないのが恥ずかしい…不安を解消して克服できるポイント

>>自転車油汚れの落とし方のコツって?基本と失敗しない掃除方法を解説

>>自転車洗車でコイン洗車場は利用できる?知るべきポイントや注意点

>>自転車の手信号は危ない?その理由や知るべき知識と正しい対応とは

>>自転車を売る前に注意が必要…?防犯登録をはがす正しい手順と知識

>>自転車の塗装剥がしは簡単?料金から方法まで様々な知識を完全ガイド

>>自転車の二人乗り禁止はいつから?様々なポイントやルールなど解説

>>自転車の信号無視で後日呼び出しされたら…?気になる対応と処分とは

>>自転車を盗まれたけど鍵をかけてない…適切な対処法や防犯対策とは

>>自転車の趣味をやめた理由と続けるコツって?後悔しない選択肢とは

>>【2025年】自転車業界はオワコンって本当?衰退の理由と未来予測

>>独学で自転車整備士を取得するのは難しい?費用や難易度と対策を解説

>>サドルの高さを計算する方法って簡単なの?最適な設定法を完全ガイド

>>自転車で左側通行してくださいと注意された…ルール再確認の重要性

>>自転車荷台の紐の結び方が知りたい!安全な固定術とコツを徹底解説

>>自転車の塗装スプレーのやり方って簡単?失敗しない手順と完全ガイド

>>自転車のサンダル運転は違法なの?罰金や2026年改正の注意点とは

>>自転車置き場をDIYで安く作る方法!頑丈でおしゃれな自作ガイド