自転車に乗っていると、いつの間にか服や手、靴に黒い油汚れが付いてしまうことがあります。とくにチェーン周りの汚れは頑固で、なかなか落ちないと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、自転車チェーンの油汚れ落とし方を解説しながら、自転車フレームの油汚れが落ちるポイントや、使用する洗剤の種類と選び方まで詳しくご紹介します。また、時間が経ってしまった油汚れも落ちるのか、洗車で綺麗にするコツと注意点など、実用的な情報にも触れていきます。

さらに、自転車の油汚れを防ぐ方法と対策、そして衣類や靴に付いた場合の対処法として、人気のウタマロ石鹸が最適なのかも解説。定期的なメンテナンスの重要性にも触れながら、自転車クリーニングのおすすめ頻度についてもご紹介していきます。

楓

楓日常的に自転車を利用する方が、快適かつ清潔に愛車を保つためのヒントを詰め込んだ内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

【記事のポイント】

1.自転車油汚れの原因と、発生しやすい場所

2.チェーンやフレームについた、油汚れの具体的な落とし方

3.汚れの程度に応じた、洗剤や道具の選び方

4.油汚れを予防するための工夫や、メンテナンス方法

自転車油汚れの落とし方とは…基本ガイド

- 自転車油汚れの主な原因とは?

- 自転車チェーンの油汚れ落とし方を解説

- 自転車フレームの油汚れが落ちるポイント

- 油汚れにおすすめな洗剤と選び方

- 時間が経ってしまった油汚れも落ちる?

自転車油汚れの主な原因とは?

自転車の油汚れは、主にチェーンやギアに使われている潤滑油が原因で発生します。これらの油分が服や手、靴などに付着することで、黒く目立つ汚れとなって残ってしまうのです。

なぜなら、自転車の駆動部分であるチェーンやスプロケットなどには、摩擦を減らして動きをスムーズにするためのオイルが欠かせません。これらのパーツは、日常的な走行やメンテナンス時に触れる機会が多く、衣類や体に汚れが付きやすい位置にあります。

特に注意が必要なのが「チェーンオイル」と呼ばれる潤滑剤です。このオイルは粘度が高く、泥やホコリと混ざることで黒く変色します。汚れたチェーンに接触することで、その黒ずみが服に移ってしまいます。

また、油汚れの発生はメンテナンス時だけに限りません。通勤や通学などの日常使用中でも、ズボンの裾やスカートがチェーンに触れることで汚れが付くことがあります。裾が広がった服や丈の長いコートなどは、チェーンに巻き込まれやすいため特に注意が必要です。

このように、自転車の油汚れは「潤滑目的のオイル」「外部からの汚れ(ホコリ・泥など)」が、組み合わさることで発生します。油そのものは無色透明でも、汚れと混ざることで頑固な黒ずみになり、簡単には落ちなくなってしまうのです。

そのため、自転車の使用時はなるべくチェーン周辺に触れないようにし、メンテナンス時には手袋や汚れてもよい服装を選ぶことが油汚れ対策の第一歩となります。

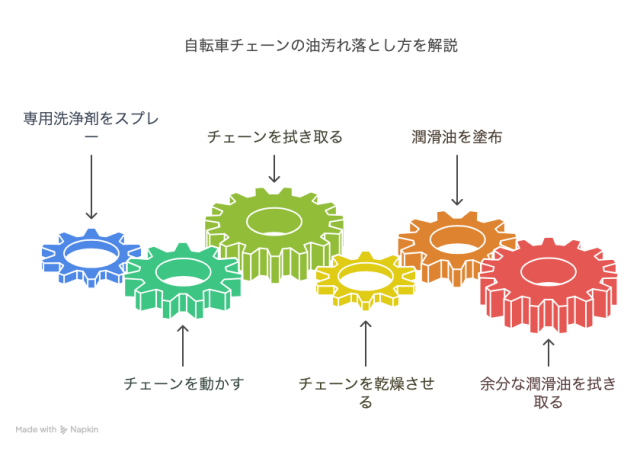

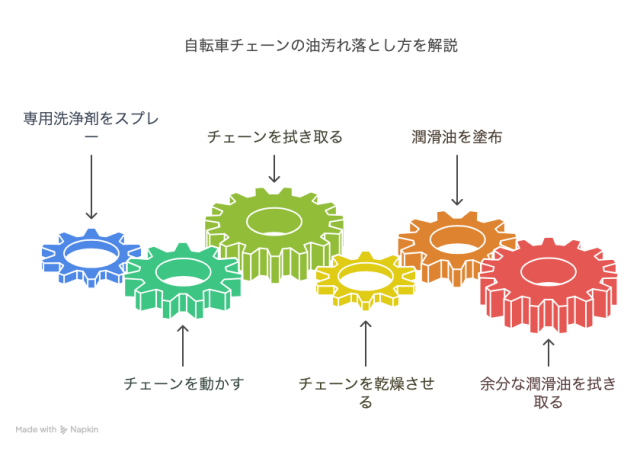

自転車チェーンの油汚れ落とし方を解説

自転車チェーンの油汚れを落とすには、専用クリーナーを使って「油を浮かせてから拭き取る」工程を丁寧に行うことが大切です。チェーンは駆動部として常にオイルが塗られているため、汚れやホコリが付きやすく、そのままにすると性能が落ちたり寿命が縮まったりする恐れがあります。

1.チェーン全体に専用洗浄剤をスプレー

まずはチェーン全体に、パーツクリーナーやディグリーザーなどの専用洗浄剤をスプレーします。このとき、下にウエスや新聞紙を敷いておくと床が汚れにくくなります。スプレーした後は数分置いて、汚れが浮いてくるのを待ちましょう。

2.チェーンを動かしながら汚れを拭き取る

次に、古布やウエスでチェーンを軽く挟み、ペダルを手で回してチェーンを動かしながら汚れを拭き取ります。この方法で、チェーンの1コマずつを丁寧に掃除することができます。必要であれば、チェーン専用ブラシを使ってこびりついた汚れを落とすのも効果的です。

3.乾いてから潤滑油を再び塗布

すべての汚れを拭き取ったあとは、チェーンが完全に乾いてから潤滑油を再び塗布します。塗り終えた後は、余分なオイルを軽く拭き取るようにしてください。油が多すぎると再びホコリを吸着しやすくなってしまいます。

注意点として、家庭用の食器用洗剤などを代用することもできますが、自転車専用のクリーナーと比べて洗浄力や金属への配慮が劣る場合があります。また、注油せずに走行するとパーツの摩耗が進むため、清掃後の注油も忘れずに行いましょう。

このように、チェーンの汚れは「落とす」「乾かす」「注油する」の3ステップを意識することで、安全かつ快適に自転車を使用することができます。

自転車フレームの油汚れが落ちるポイント

自転車フレームの油汚れを落とす際は、素材に合った洗剤を選び、こすりすぎないことが大切です。フレームは見た目を左右するだけでなく、塗装が施されているため、誤った方法で掃除すると傷や色落ちにつながる可能性があります。

洗剤は中性洗剤が基本

まず、使用する洗剤は中性洗剤を基本としましょう。中性洗剤は素材への影響が少なく、軽度の油汚れであれば十分に落とせます。スポンジや柔らかい布に洗剤を含ませ、ぬるま湯で薄めてから汚れた箇所を優しくなでるように、拭き取ります。

汚れが落ちにくい場合の方法

汚れが落ちにくい場合は、クレンジングオイルを使う方法もあります。メイク落としに使われるオイルは、油とよくなじみ、フレームを傷つけずに油汚れを浮かせることができます。布に少量のクレンジングオイルを含ませ、汚れた部分に軽く塗り、しばらく置いた後に水拭きで仕上げると効果的です。

フレームの掃除で注意する点

一方で、フレームの掃除に強力な溶剤や研磨剤入りのクリーナーを使うのは避けましょう。塗装を傷つけたり、艶が失われるおそれがあるからです。特にカーボンフレームの場合は非常に繊細なため、専用のクリーナーやメンテナンス用品を使うようにしてください。

掃除後の仕上げがポイント

また、掃除のあとは水分をしっかり拭き取り、乾いた柔らかいクロスで仕上げると水垢の防止にもなります。必要に応じて、フレーム専用のコーティングスプレーを使うと汚れの付着を抑える効果が期待できます。

このように、フレームの油汚れは「優しい洗浄」「正しい道具選び」で、安全にきれいに落とすことができます。

日常的に軽く拭くだけでも美観と状態を保てるため、定期的なケアを習慣にするとよいでしょう。

油汚れにおすすめな洗剤と選び方

油汚れを効果的に落とすには、汚れの性質に合った洗剤を選ぶことが重要です。特に、自転車の油汚れは「機械油」「チェーンオイル」など粘性の高いタイプが多いため、普通の洗濯洗剤では落ちにくい場合があります。

そこで活躍するのが、「中性洗剤」「クレンジングオイル」「専用石鹸」「重曹+酸素系漂白剤」の4タイプです。それぞれに適した使い方と特徴があるため、用途に応じて使い分けると効果的です。

| 洗剤の種類 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 中性洗剤 | 家庭にある台所用洗剤で手軽に使える | 洗浄力は弱めで軽度の油汚れ向き |

| クレンジングオイル | 機械油に馴染みやすくデリケート素材にも使える | すすぎ不足だと油分が衣類に残ることがある |

| 油汚れ専用の石鹸 | 弱アルカリ性で白物の衣類に効果的 | 色柄物には蛍光増白剤に注意が必要 |

| 重曹&酸素系漂白剤 | 酸化した汚れや黄ばみにも効果的 | 使用後に中和の手間がかかる |

1.中性洗剤

まず、中性洗剤は台所用として家庭にあるケースが多く、手軽に使えるのがメリットです。界面活性剤が油を乳化させ、水と一緒に流しやすくしてくれます。ただし、強力な洗浄力はないため、軽度の油汚れに向いています。

2.クレンジングオイル

次に、クレンジングオイルは化粧品の油分を落とす目的で作られているため、機械油にもよくなじみます。衣類や肌に優しく、デリケートな素材に使用できる点が魅力です。ただし、すすぎをしっかり行わないと、油分が衣類に残ることがあるため注意が必要です。

3.油汚れ専用の石鹸

油汚れ専用の石鹸としては、「ウタマロ石けん」「ミヨシ純石鹸」などが人気です。これらは弱アルカリ性で油汚れとの相性がよく、白物の衣類には特に効果を発揮します。ただし、蛍光増白剤が含まれている製品もあるため、色柄物に使用する際は注意しましょう。

4.重曹&酸素系漂白剤

さらに、重曹と酸素系漂白剤を組み合わせることで、酸化した汚れや黄ばみまで落とせる場合があります。この方法は衣類の汚れに適しており、ペースト状にして使うと効果が高まります。ただ、使用後はクエン酸などで中和する手間が必要です。

このように洗剤選びでは、汚れの種類や衣類の素材、使う場面に応じて適切な洗剤を選ぶことがポイントです。

洗浄力だけでなく、素材への影響や安全性も考慮しながら選びましょう。

時間が経ってしまった油汚れも落ちる?

時間が経過した油汚れも、適切な手順と洗剤を使えばある程度は落とすことが可能です。ただし、付着直後に比べて汚れが繊維の奥にまで染み込んでいるため、完全に元通りにするには少し手間がかかります。

特に自転車のチェーンオイルなどは、粘性が高く不溶性の汚れを含むため、一般的な洗濯では落ちにくいという特徴があります。衣類や素材によってはシミが残ることもあるため、慎重な対応が必要です。

具体的には、まず台所用の中性洗剤を原液のまま汚れ部分に塗布し、20~30分程度しっかり浸透させます。次に、重曹を加えて歯ブラシなどで優しくブラッシングすると、洗剤と重曹の働きで汚れが浮きやすくなります。仕上げにぬるま湯で洗い流すと、かなり薄くなることが期待できます。

また、落ちにくい汚れにはクレンジングオイルを併用するのも有効です。オイルが油分とよくなじみ、固まった汚れをゆるめて落としやすくします。その際は、衣類が濡れていない状態で使用し、仕上げに中性洗剤で再度洗い流すとよいでしょう。

ただし、すでに洗濯済みの衣類は、熱で汚れが定着している可能性があるため、落としにくくなっています。この場合、家庭でのケアだけでなく、個人のクリーニング店やしみ抜き専門サービスを利用する選択肢も検討してみてください。

このように、時間が経った油汚れも対処法次第で改善が見込めますが、完全に元通りになるかは汚れの程度や素材によって異なります。

できるだけ早く対応することが、きれいに落とすための最大のポイントです。

自転車油汚れの落とし方と予防するポイント

- 洗車で綺麗にするコツと注意点とは

- 自転車の油汚れを防ぐ方法と対策

- 自転車の油汚れがついた服や靴はウタマロが最適?

- 自転車クリーニングのおすすめ頻度

- 自転車の油汚れ落とし方でよくある質問

洗車で綺麗にするコツと注意点とは

自転車を綺麗に洗車するには、パーツごとに適した方法を使い分け、順序を意識しながら丁寧に作業を進めることが大切です。汚れを落とすだけでなく、パーツの寿命を延ばし、安全性を保つためにも、正しい洗車のやり方を知っておきましょう。

1.上から下へ&泥汚れと油汚れを分ける

まずコツとして意識したいのが、「上から下へ」「泥汚れと油汚れを分けて落とす」という2点です。フレームやハンドルなど、比較的きれいな箇所から先に洗い、タイヤやチェーンなど泥や油の多い部分は最後に回すと、全体を効率よく洗うことができます。

2.基本的には中性洗剤を選ぶ

洗浄に使う洗剤は、基本的には中性洗剤を選ぶと安心です。車体の塗装や金属部分へのダメージが少なく、泡立ちも適度なので初心者でも扱いやすいでしょう。チェーンなどの駆動部分は、専用のディグリーザーやパーツクリーナーを使って汚れを浮かせるのが効果的です。

3.スポンジやブラシの選び方も重要

次に、スポンジやブラシの選び方も重要です。フレームは柔らかいスポンジで優しく洗い、細かい部分やギアの隙間は専用ブラシや使い古した歯ブラシを使うと、手の届かない部分までしっかり洗えます。

注意点としては、水をかけすぎないこと、特に高圧洗浄機は避けたほうが良いという点が挙げられます。ベアリングや電装パーツがある場合、水の侵入により故障を引き起こす可能性があります。バケツに張ったぬるま湯を使いながら、スポンジで拭き取る方法が安心です。

また、洗浄後はしっかりと乾かし、必要な箇所には必ず注油を行いましょう。チェーンや可動部にオイルを差すことで、サビや摩耗を防ぐことができます。オイルが多すぎると汚れを呼び込むので、最後に軽く拭き取って仕上げるのがポイントです。

このように、正しい順序と道具を使って丁寧に洗えば、自転車の見た目も走行性能もぐっと良くなります。

月に1回程度の洗車を習慣にすると、愛車を長持ちさせることにもつながります。

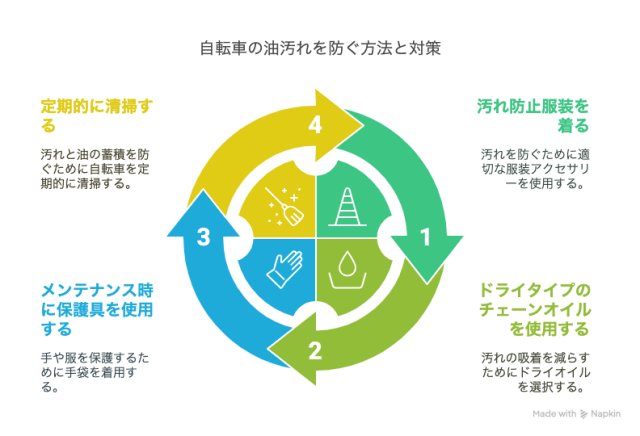

自転車の油汚れを防ぐ方法と対策

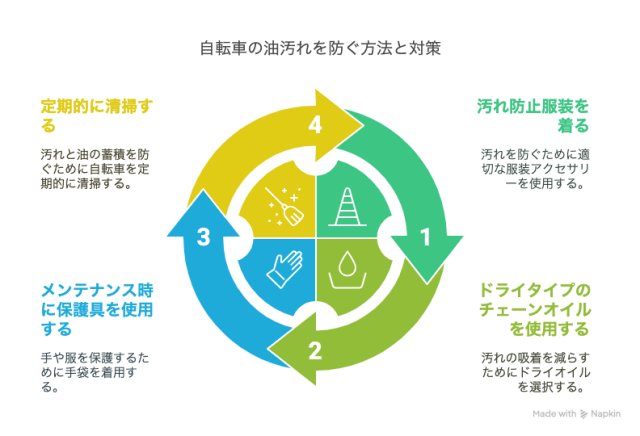

自転車の油汚れを未然に防ぐには、「服装の工夫」「チェーンオイルの種類選び」「アイテムの活用」の3つを意識することが効果的です。これらを取り入れることで、日常のサイクリングやメンテナンス時のトラブルを大きく減らすことができます。

1.服装を工夫する

まず、もっとも実践しやすいのが服装の工夫です。ズボンの裾やロングスカートなどがチェーンに触れることで汚れが付きやすくなるため、裾バンドやズボンクリップを使って巻き込みを防ぎましょう。最近では反射テープ付きの製品もあり、安全性を高めながら汚れ対策ができるアイテムとして人気です。

2.使用するチェーンオイルの種類

次に、使用するチェーンオイルの種類にも注目しましょう。粘度が高くベタつきやすい「ウェットタイプ」のオイルは、汚れを吸着しやすいという欠点があります。対して、「ドライタイプ」のオイルは乾いた状態で潤滑性を保つため、服に付着しにくいというメリットがあります。

頻繁に注油できる方であれば、ドライタイプの使用がより適していると言えるでしょう。

3.メンテナンス時の服装

また、自転車のメンテナンス時には汚れてもよい服を着用し、軍手やゴム手袋などを使うと、手や服に直接油がつくのを防げます。予備の布やウエスを用意しておけば、作業中にうっかり触れてしまった場合でもすぐに拭き取ることが可能です。

4.フレームやチェーンを定期的に清掃

さらに、フレームやチェーン周辺を定期的に清掃することも有効な対策です。油分や汚れが蓄積すると広がりやすくなるため、月に1回程度のメンテナンスで清潔な状態を保ちましょう。

このように、ちょっとした心がけや道具の選び方を見直すことで、自転車の油汚れはかなり予防できます。

特に通勤・通学で毎日乗る方は、日々の習慣として取り入れてみると安心です。

自転車の油汚れがついた服や靴はウタマロが最適?

ウタマロ石けんは、自転車の油汚れがついた服や靴の洗浄において、特に「白物衣類」「部分洗い」に効果を発揮する洗剤の一つです。固形タイプと液体タイプの2種類があり、用途や素材に応じて使い分けることで、より効果的に汚れを落とすことができます。

弱アルカリ性で油汚れに強い

まず、ウタマロ石けん(固形タイプ)は、弱アルカリ性で油汚れに強く、蛍光増白剤を含むため、白い衣類に付いた黒ずんだ汚れや油染みに向いています。衣類の部分に直接こすりつけてから、軽くもみ洗いすることで、繊維に入り込んだ汚れを浮かせてくれます。特に、ユニフォームや靴下、作業着のような白い生地との相性は抜群です。

デリケートな素材には「ウタマロリキッド」

一方で、色柄物やデリケートな素材には、液体タイプの「ウタマロリキッド」がおすすめです。蛍光増白剤を含まず、中性に近い洗浄力で生地を傷めにくく、色落ちのリスクも抑えられます。例えば、お気に入りのシャツやカジュアルウェアに油汚れがついた場合には、こちらを使うと安心です。

靴を洗う場合のポイント

靴の場合、布製スニーカーなどには固形タイプでも液体タイプでも対応可能ですが、レザーや合成皮革素材には注意が必要です。水洗いできるタイプの靴であれば、ウタマロをスポンジにつけて泡立て、優しくこすることで汚れを除去できます。

ただし、素材によっては変色や質感の変化が起きることもあるため、目立たない部分で試してから使用するのが安全です。

なお、どちらのタイプも市販の洗剤としてはコストパフォーマンスが高く、比較的入手しやすいという利点があります。洗浄後はしっかりとすすぎを行い、残った洗剤分が衣類に残らないように注意しましょう。

このように、ウタマロ石けんは「白物には固形」「色柄物には液体」と使い分けることで、自転車の油汚れにも十分対応できます。

用途を理解して正しく使えば、頑固な汚れもきれいに落とすことができる便利なアイテムです。

自転車クリーニングのおすすめ頻度

自転車を快適かつ安全に乗り続けるためには、定期的なクリーニングが欠かせません。使用頻度や走行環境によって理想的な頻度は異なりますが、目安として「最低でも月1回」が基本ラインとされています。

| 使用状況 | おすすめの洗車頻度 | 注意点・ポイント |

|---|---|---|

| 毎日使用(通勤・通学・雨天含む) | 2週間に1回程度 | 汚れが蓄積するとパーツにダメージ、故障リスクが高まる |

| 週末や天気の良い日のみ使用 | 月1回程度 | フレームや可動部の状態チェックを合わせて行う |

| 長距離ライド・悪路を走行 | 使用後すぐの洗車が望ましい | 砂や泥が隙間に入り込むと摩耗やサビの原因になる |

| 屋外保管 | 状況に応じてこまめに実施 | 雨や湿気の影響を受けやすく、メンテナンス頻度を増やす |

| 屋内保管 | 通常の頻度でOK(例:月1回) | 汚れは少ないが定期的な点検は継続する |

毎日使用する人の場合

まず、通勤や通学などで毎日使用する人や、雨天でも走行するような場合には、2週間に1回程度の洗車がおすすめです。泥やほこり、雨による汚れが蓄積すると、チェーンやギアなどの可動部にダメージを与える原因となるため、放置すると故障リスクが高まります。

週末や天気の良い日だけ使用する人の場合

一方で、週末のレジャーや晴れた日のみ乗るという方であれば、月1回のクリーニングでも十分対応できます。その際は、「フレーム・ホイール・チェーン・ブレーキまわり」を中心に、見た目だけでなく動作にも問題がないかチェックしながら行いましょう。

長距離ライドや山道で利用する人の場合

また、長距離ライドや山道、砂利道などの悪路を走行した後は、通常より早めにクリーニングを行うのが望ましいです。砂や泥が細かい隙間に入り込むと、摩耗やサビの原因となることがあります。

屋内で保管している場合と、屋外で雨風にさらされている場合でも違いが出ます。屋外保管の場合は汚れや湿気がつきやすいため、よりこまめなメンテナンスが必要になります。

さらに、注油や空気圧のチェックなどの軽い点検は、クリーニングのたびに行うと安心です。これにより、トラブルを未然に防ぎ、パーツの寿命を延ばすことにもつながります。

このように、自転車のクリーニング頻度は「使用状況に応じて柔軟に調整」するのが理想的です。日頃から少しずつ手をかけるだけでも、愛車の状態は大きく変わってきます。

綺麗な状態を保てるだけでなく、安全面にも大きなメリットがあるため、ぜひ習慣化を目指しましょう。

自転車の油汚れ落とし方でよくある質問

自転車の油汚れを落とす際、多くの人が同じような疑問を持つことがあります。ここでは、特によくある質問とその回答をわかりやすくまとめました。初めて自転車のメンテナンスをする方も、迷わず対処できるよう参考にしてみてください。

- 台所用洗剤だけでチェーンの油汚れは落ちますか?

-

台所用中性洗剤でもある程度の汚れは落とせますが、チェーンなど頑固な油汚れには力不足な場合があります。特に粘度の高い潤滑油が使われている部分には、専用のパーツクリーナーやディグリーザーを使用した方が、効果的かつ短時間で落とせます。

- 洗車後に油を差す場所はどこですか?

-

洗浄後は、チェーン・ディレイラー(変速機)・ブレーキレバーなどの可動部分に注油が必要です。オイルが多すぎると逆に汚れを呼び込むため、少量を塗布し、余分はウエスで拭き取ることがポイントです。

- 色柄物の服についた油汚れには何を使えばいい?

-

色落ちが心配な衣類には、蛍光増白剤を含まない「ウタマロリキッド」や「ミヨシ純せっけん」などが適しています。また、応急処置としてクレンジングオイルを使用し、帰宅後に中性洗剤で本格的に洗うという方法も有効です。

- 洗っても黒ずみが残るのはなぜ?

-

油汚れには潤滑油以外にも金属粉やちり、ホコリなど不溶性の汚れが混ざっていることがあります。これらが繊維の奥に入り込むと、見た目が黒ずんでしまい、洗っても薄く残るケースがあります。早めの対処がカギになります。

- 洗浄で自転車が傷むことはないですか?

-

不適切な洗剤の使用や、高圧洗浄などの方法は自転車の塗装やパーツにダメージを与えることがあります。中性洗剤を使い、やさしく手洗いすることが基本です。特に電動アシスト車などは、水の侵入にも注意が必要です。

このような疑問は、正しい知識があればスムーズに解決できます。

汚れをしっかり落としながら、自転車や衣類を傷めずに済むよう工夫することが大切です。

【総括】自転車の油汚れ落とし方の基本や実践方法

記事のポイントを、まとめます。

- 油汚れの原因は、チェーンやギアの潤滑油

- チェーンオイルは、粘度が高く汚れと混ざりやすい

- チェーン掃除は、専用洗浄剤を使って浮かせて拭き取る

- 汚れを落とした後は、潤滑油の再塗布が必要

- フレーム掃除には、中性洗剤を使い優しく洗う

- クレンジングオイルは、塗装を傷めず油を浮かせる

- フレーム掃除では、研磨剤入りクリーナーは避ける

- 洗剤は汚れの性質に合わせて選ぶのが効果的

- 中性洗剤は、軽度の油汚れ向きで使いやすい

- ウタマロ石けんは、白物衣類の油汚れに効果的

- 時間が経った油汚れには、重曹とオイルの併用が有効

- 洗車は上から下へ、パーツごとに方法を変える

- 高圧洗浄は、故障リスクがあるため避ける

- 服装やオイル選びで、汚れの予防が可能

- 自転車のクリーニングは、最低でも月1回が目安

【参考】

>>0歳を自転車でおんぶする際のヘルメット着用って?様々な注意点とは

>>自転車インチの測り方を完全ガイド!身長に合う適切なサイズの選び方

>>自転車のキャリーケース運び方って?基本ポイントと注意点を解説

>>自転車のギアチェンジをこぎながら正しく行う方法って?具体的なコツ

>>自転車のサングラスは危ない?正しい選び方やおすすめアイテムを解説

>>自転車用ダンボールを自作するコツって?安全な梱包方法や注意点とは

>>自転車でレインコートとポンチョならどっちが雨対策に最適なのか?

>>ベルトドライブ自転車のデメリットとは?チェーン式との違いや選び方

>>自転車でリュックは危ない?安全な運び方とおすすめの代替えバッグ

>>自転車に乗れないのが恥ずかしい…不安を解消して克服できるポイント

>>自転車盗難保険はいらないと判断する前に…加入の必要性や注意点とは

>>自転車撤去で取りに行かないとどうなる?保管料や処分リスクと対処法

>>自転車洗車でコイン洗車場は利用できる?知るべきポイントや注意点

>>自転車の手信号は危ない?その理由や知るべき知識と正しい対応とは

>>自転車を売る前に注意が必要…?防犯登録をはがす正しい手順と知識

>>自転車の塗装剥がしは簡単?料金から方法まで様々な知識を完全ガイド

>>自転車の二人乗り禁止はいつから?様々なポイントやルールなど解説

>>自転車の信号無視で後日呼び出しされたら…?気になる対応と処分とは

>>自転車を盗まれたけど鍵をかけてない…適切な対処法や防犯対策とは

>>自転車の趣味をやめた理由と続けるコツって?後悔しない選択肢とは

>>【2025年】自転車業界はオワコンって本当?衰退の理由と未来予測

>>独学で自転車整備士を取得するのは難しい?費用や難易度と対策を解説

>>サドルの高さを計算する方法って簡単なの?最適な設定法を完全ガイド

>>自転車で左側通行してくださいと注意された…ルール再確認の重要性

>>自転車荷台の紐の結び方が知りたい!安全な固定術とコツを徹底解説

>>自転車の塗装スプレーのやり方って簡単?失敗しない手順と完全ガイド

>>自転車のサンダル運転は違法なの?罰金や2026年改正の注意点とは

>>自転車置き場をDIYで安く作る方法!頑丈でおしゃれな自作ガイド

>>自転車の無灯火で罰金はいつから?2026年4月施行の青切符を解説