シクロクロスに興味があるけど、後悔しないかと不安な方も多いのではないでしょうか。近年人気が高まる一方で、実際に購入してから思っていたのと全然違うと、感じる人もいるでしょう。本記事では、シクロクロスで後悔した人の理由を深掘りしながら、事前に知っておきたい落とし穴を詳しく解説します。

特に重要なのは、シクロクロスのメリットデメリットを正しく理解することです。悪天候に強く高い汎用性を誇る一方で、ロードバイクのようなスピード性能を期待するとギャップを感じることもあります。

また、シクロクロスレースはしんどいのかといった素朴な疑問や、シクロクロスを始める前に知っておきたい注意点も網羅しています。

さらに、シクロクロスとロードバイク&グラベルロードの違いもご紹介しながら、どのような人にシクロクロスが向いているかを具体的に解説していきます。通勤などに使いたい方向けに、街乗りも可能なのかといった視点も加えています。

後半では、初心者が悩みやすいフレーム選びのコツや、実際に評価の高い人気のおすすめシクロクロスバイクもご紹介します。

楓

楓後悔しない選択をするために、ぜひ最後までご覧ください。

【記事のポイント】

1.シクロクロスで後悔した人の、具体的な理由がわかる

2.シクロクロスの、メリットデメリットが整理できる

3.購入前に、知っておくべき注意点を把握できる

4.他のバイクとの違いから、自分に合うか判断できる

シクロクロスで後悔する前に知るべきこと

- シクロクロスで後悔した人の理由とは?

- シクロクロスのメリットデメリット

- シクロクロスを始める前に知っておきたい注意点

- シクロクロスレースはしんどいって本当?

- シクロクロスとロードバイクの違い

シクロクロスで後悔した人の理由とは?

シクロクロスで後悔した人の多くは、「自分の用途に合っていなかった」という点に、行き着くことがほとんどです。

1.走行感に軽快さが欠ける

まず、シクロクロスはレース用として設計されたバイクです。そのため、舗装路でのスピード感や快適さを求めて購入すると、「思ったよりも重い」「長距離では疲れやすい」といったギャップに、直面することがあります。

特に、ロードバイクのような軽快な走行感を期待していた方にとっては、車体の重さや太いタイヤによる抵抗がネガティブに感じられることもあります。

2.普段使いには適していない

さらに「シクロクロス特有の仕様」も、後悔の理由になり得ます。例えば、レースでの泥詰まりを避けるための広いタイヤクリアランスや担ぎやすさを意識したフレーム設計は、街乗りやツーリングでは必ずしもメリットとは言えません。

見た目が似ているグラベルロードやクロスバイクの方が、普段使いには適していると感じる人も少なくないのです。

3.高性能過ぎるオーバースペック

また、実際にレースに参加せず、日常利用のみにとどまっている場合、オーバースペックと感じることもあります。結果として、「こんな高性能なバイクじゃなくてもよかった」と思うようになり、他の選択肢にすればよかったと後悔してしまうのです。

こうした後悔を防ぐためには、購入前に「自分がどんな走り方をしたいのか」をしっかりと考え、その目的に合ったバイクを選ぶことが何より重要です。

シクロクロスが活躍するのは、未舗装路を含む短距離・高負荷の走行や、悪天候下での使用が想定されるシーンであるという点を理解しておく必要があります。

シクロクロスのメリットデメリット

シクロクロスには、他の自転車にはない明確な利点がありますが、同時に用途によっては短所にもなり得る特徴も持っています。ここではそれぞれを整理して解説します。

| 分類 | ポイント | 内容 |

|---|---|---|

| メリット | 悪天候や未舗装路に強い | 太いタイヤとディスクブレーキで安定走行が可能 |

| メリット | フレームが頑丈 | 担ぎや積載にも対応、汎用性が高い |

| デメリット | 車体が重め | 舗装路の長距離では疲れやすくスピードも出にくい |

| デメリット | モデル数が少ない | 初心者向けの選択肢が限られている |

シクロクロスのメリット

1.悪天候や未舗装路にも強い

まずメリットとしては、「悪天候や未舗装路にも強い」という点が挙げられます。太めのタイヤと高いグリップ力により、砂利道・泥道・草地などでも安定した走行が可能です。また、ディスクブレーキが標準装備されていることが多いため、雨天時でも高い制動力を保てるのは安心材料です。

2.フレーム設計が頑丈

さらに、シクロクロスバイクは「フレーム設計が頑丈」で、担ぐことも想定された作りになっています。このため、競技だけでなくキャンプ道具を積むなどの応用も可能です。クロスバイクよりもスポーティで、ロードバイクよりも汎用性が高いため、「1台でいろいろこなしたい」という人には向いています。

シクロクロスのデメリット

1.車体がやや重め…

一方でデメリットもあります。まず「車体がやや重め」であることが多く、舗装路を長時間走ると疲れやすい傾向があります。軽量性を重視するロングライドには不向きと感じるかもしれません。また、タイヤの太さやパーツ構成の影響で、スピードを出す性能はロードバイクに劣ります。

2.選べるモデル数が少ない…

加えて、選べるモデル数がロードバイクやクロスバイクに比べて少ない点も注意が必要です。特に初心者向けモデルのラインナップが限られているため、予算内で最適な1台を見つけるのが難しい場合もあります。

このように、シクロクロスはどこでも走れる万能型に近い一方で、「スピード重視」「長距離快適性」を求める方には合わない可能性があります。

用途を明確にし、走る場所や目的に合わせて選ぶことが後悔しないためのポイントです。

シクロクロスを始める前に知っておきたい注意点

シクロクロスを始めるにあたっては、いくつか事前に把握しておくべきポイントがあります。見た目はロードバイクに似ていても、使用感や必要な準備はまったく異なるため、注意を怠ると思っていたのと違ったと、感じてしまうことがあるからです。

1.オフロードを走ることが前提

まず押さえておきたいのは、シクロクロスは泥や砂利などの「オフロードを走ることを前提」に、設計されているという点です。舗装路とは違い、バイクにかかる負担が大きく、メンテナンス頻度も増えます。特にチェーンやディスクブレーキまわりは汚れやすく、定期的な清掃と点検が欠かせません。

2.競技特有のルールや機材の制限

また、レースを視野に入れている場合は「競技特有のルールや機材の制限」にも、目を通す必要があります。例えば、UCI公認レースではタイヤ幅が33mm以下と定められていたり、泥詰まりを防ぐためにクリアランスの広いフレームが推奨されたりと、一般的なバイク選びとは異なる判断基準が求められます。

3.走行時の体力と技術が想像以上に必要

もう一つの注意点は、「走行時の体力と技術が想像以上に必要」になることです。アップダウンが多く、段差や障害物を越えることもあるため、筋力やバランス感覚が必要です。ロードバイクに慣れていても、最初はペース配分や担ぎ動作に戸惑うことがあるでしょう。

さらに、練習できる場所が限られている点も見落としがちです。河川敷や公園などで練習をする際は、事前に自転車の走行が許可されているか確認しましょう。マナーや安全面への配慮も欠かせません。

これらを理解したうえで準備を整えることで、シクロクロスをより安全かつ楽しく始めることができます。

最初の一歩としては、経験者と一緒に練習することや、試乗会に参加してフィーリングを確かめるのもおすすめです。

シクロクロスレースはしんどいって本当?

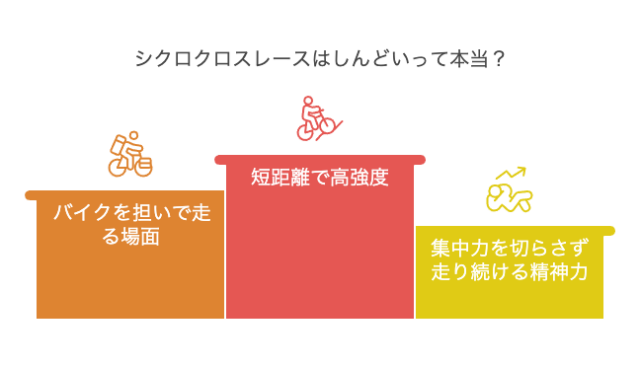

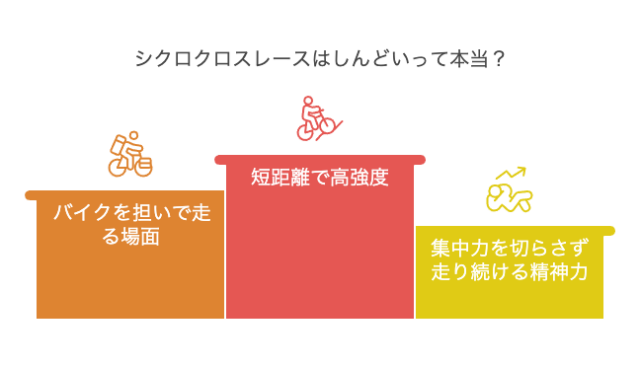

シクロクロスレースは、確かにしんどいと感じる人が多い競技です。ただし、それは単なる体力勝負だけでなく、精神面や技術面も含めた総合的な負荷が大きいからです。

短距離で高強度

まず、レースは「短距離で高強度」という特徴があります。一般的なレース時間は30分〜60分と比較的短いのですが、その間ずっと高い心拍数を保ちながら走る必要があり、インターバル的な運動が続きます。平坦だけではなく、急坂、障害物、泥、砂などさまざまな路面を超えなければならず、心身ともにハードな展開が求められます。

バイクを担いで走る場面

さらに、シクロクロスには乗車だけでなく「バイクを担いで走る場面」が、出てくるのが特徴です。例えば階段や急斜面では一度降車し、バイクを持って駆け上がる必要があるため、腕や肩の筋力も使います。これにより、通常のロードレースやMTBレースとは異なる全身運動となります。

集中力を切らさず走り続ける精神力

また、周回コースであるため常に観客や他の選手の目にさらされており、ミスが目立ちやすい環境です。「集中力を切らさず走り続ける精神力」も、試されます。うまく走れない焦りや、転倒したときのリカバリーなど、メンタル面での消耗も侮れません。

とはいえ、「しんどさ」=「楽しさ」と感じる人も多くいます。

コースを攻略する達成感や、全力を出し切ったあとの爽快感は、シクロクロスならではの魅力です。レース後にはもうやりたくないと言いながら、翌週にはまたエントリーしている人も少なくありません。

つまり、体力だけでなく、テクニックとメンタルの総合力が求められる分、確かにしんどいですが、それを乗り越えた先にある満足感も非常に大きい競技だと言えるでしょう。

シクロクロスとロードバイクの違い

シクロクロスとロードバイクは、見た目が似ているため混同されがちですが、設計の目的や走行性能は大きく異なります。それぞれの特徴を知ることで、自分に合ったバイク選びがしやすくなります。

走行フィールドの違い

まず「走行フィールドの違い」が、大きなポイントです。ロードバイクは舗装路での高速走行を前提に設計されています。一方、シクロクロスは未舗装のオフロードや障害物を含むレースコースを走る競技用バイクです。そのため、タイヤの太さ、フレームの形状、パーツ構成に違いがあります。

タイヤの違い

例えば、タイヤについて比較すると、ロードバイクは23c〜28c程度の細いタイヤが主流で、転がり抵抗が少なくスピードが出しやすいのが特徴です。一方のシクロクロスは最大33cの太いブロックタイヤが標準で、グリップ力を重視した設計になっています。これにより、未舗装路や泥道でも安定した走行が可能です。

ブレーキ構造の違い

「ブレーキの構造」も異なります。ロードバイクでは軽量なキャリパーブレーキが主流ですが、シクロクロスではディスクブレーキがほぼ標準です。ディスクブレーキは悪天候時や泥の中でもしっかり止まれるため、過酷なコンディションに対応できます。

フレーム設計の違い

また「フレームの設計」も、用途に合わせて調整されています。ロードバイクは空力性能や軽量性を追求したジオメトリーですが、シクロクロスはバイクを担ぐことや障害物を越えることを想定して、トップチューブが水平に近く、タイヤ周りのクリアランスが広くなっています。

ギア比の違い

「ギア比」にも、違いがあります。シクロクロスでは低速での走破性が重視されるため、フロントシングルや小さめのチェーンリングが多く採用されます。これにより、急な坂や泥道でのペダリングがしやすくなっています。

こうした違いを見れば、両者は似て非なるものだとわかります。舗装路でのロングライドやスピード重視の方にはロードバイクが適していますが、オフロードや悪天候でも走れる汎用性を求めるなら、シクロクロスの方が向いているでしょう。

目的に応じた選択が、満足度の高いバイクライフへの第一歩になります。

シクロクロスで後悔しないための選び方と使い方

- シクロクロスとグラベルロードの違い

- シクロクロスは街乗りも可能?

- シクロクロスのフレーム選びのコツ

- 人気のおすすめシクロクロスバイク

- シクロクロスで後悔に関するよくある質問

シクロクロスとグラベルロードの違い

シクロクロスとグラベルロードは、どちらも未舗装路に対応できるドロップハンドルバイクですが、その設計思想や得意分野は明確に異なります。見た目はよく似ていても、実際に使ってみると「全く別の乗り物」と感じる人も少なくありません。

用途や特徴の違い

まず、シクロクロスは競技用途に特化したバイクです。短時間・高強度のレースを想定して設計されており、加速力と操作性が重視されています。これに対して、グラベルロードは長距離ツーリングや冒険ライド向けに作られており、快適性と安定性を重視した設計になっています。

タイヤの違い

タイヤ幅を比較すると、シクロクロスはレース規定により最大33mmまでと制限されています。一方でグラベルロードは、30mm〜45mm以上の幅広いタイヤを装着でき、荒れた林道や砂利道をより安定して走ることができます。

フレーム設計の違い

また、ジオメトリー(フレーム設計)にも違いがあります。シクロクロスは、クイックな操作性を意識した短めのホイールベースと高めのBB位置(BBドロップが浅い)が特徴で、障害物を素早くクリアするのに適しています。

対してグラベルロードは、ロングライドの安定性を高めるためにホイールベースが長く、重心が低めになるよう設計されています。

装備面の違い

装備面でも、差があります。グラベルロードにはキャリアダボやフェンダー用のマウントが豊富についており、キャンプ道具やバッグ類を取り付けて長距離ツーリングに対応できます。シクロクロスはレース仕様のため、こうした装備は省略されていることが一般的です。

ブレーキの違い

ブレーキはどちらもディスクブレーキが主流ですが、操作性やレバーの設計はグラベルロードの方が街乗りやツーリングに適したものになっている場合が多く、快適性が優先されています。

このように、シクロクロスは「短時間・高強度・レース向け」、グラベルロードは「長距離・汎用性・ツーリング向け」という役割分担があります。

どちらが優れているかではなく、自分の乗りたい環境やスタイルに合わせて選ぶことが、満足のいく一台につながるはずです。

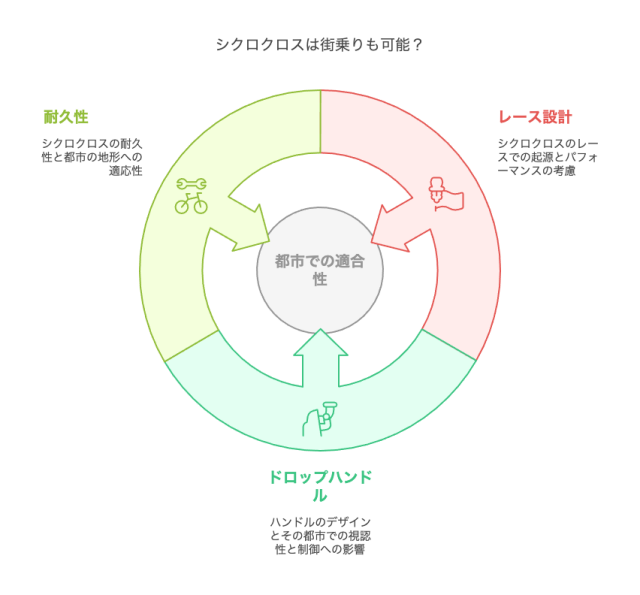

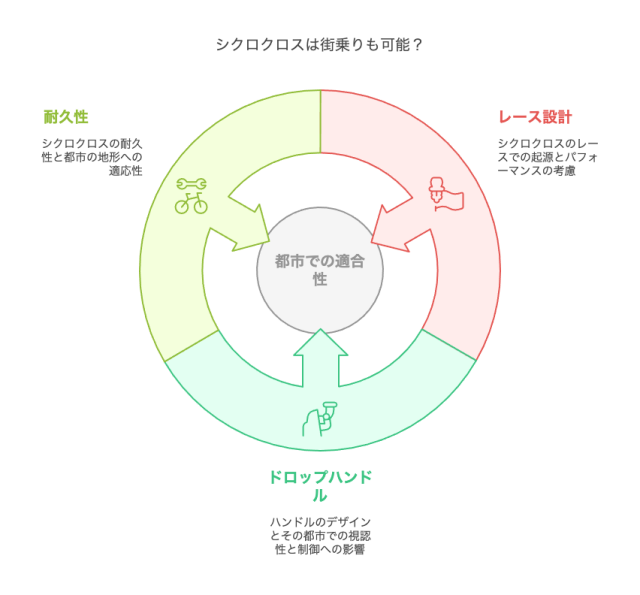

シクロクロスは街乗りも可能?

シクロクロスバイクは、街乗りにも十分対応可能です。ただし、その特性を理解しておくことで、より快適な活用ができるようになります。

シクロクロスはレース用の設計

まず、シクロクロスはもともと「レース用として設計」されているため、舗装路での巡航性能はロードバイクに比べてやや劣ります。太いタイヤは舗装された道路では転がり抵抗が大きく、スピードを維持するのに少し力が必要になるかもしれません。

しかし、悪路に強い構造や高い制動力を持つディスクブレーキは、信号や交差点の多い街中ではむしろ安心材料となります。

ハンドルがドロップタイプ

また、ハンドルが「ドロップタイプ」である点も、見逃せません。慣れていないと街中での視認性やブレーキングに不安を感じるかもしれませんが、ポジションの工夫やハンドル交換によって対応することも可能です。クロスバイクに近いアップライトなポジションに調整することで、視界の確保や取り回しのしやすさが向上します。

耐久性に優れている

さらに、シクロクロスは耐久性に優れており、段差や荒れた舗装にも強いため、都市部の通勤通学にも適しています。泥除けやラックを取り付けられるモデルもあり、ちょっとした買い物や荷物の運搬も問題ありません。

ただし、標準装備のままではオフロード仕様になっていることが多いため、街乗りに最適化するためにはいくつかカスタマイズが必要です。例えば、ブロックタイヤをスリックタイヤに交換するだけで、転がりが軽くなり、走行音も静かになります。

このように、シクロクロスは街乗りにも使える万能性を持っていますが、快適に使うには使用目的に合わせた調整が効果的です。

通勤から週末のスポーツライドまで幅広く楽しみたい方にとって、シクロクロスは柔軟な選択肢となるでしょう。

シクロクロスのフレーム選びのコツ

シクロクロスバイクの性能を最大限に引き出すには、自分に合ったフレーム選びが欠かせません。見た目や価格だけで判断せず、使用目的や体型、走行シーンを考慮した選択が重要です。

1.フレームサイズとジオメトリー

まず注目すべきは、「フレームサイズとジオメトリー(設計)」です。シクロクロスでは、狭いコースを小回り良く走る必要があるため、一般的にロードバイクよりも1サイズ小さいフレームが選ばれることが多くなっています。

トップチューブが短めで、ハンドリングがしやすい設計が理想です。サイズが合っていないと、操作性が落ちたり長時間のライドで体に負担がかかったりします。

2.素材選び

続いて、「素材選び」も重要です。軽さと振動吸収性を求めるならカーボン、価格を抑えて丈夫さを重視するならアルミが候補になります。特にレース志向の方は軽量なカーボンを選ぶ傾向がありますが、通勤や街乗りも想定しているなら、耐久性のあるアルミやクロモリも選択肢に入れてみましょう。

3.泥詰まり対策のタイヤクリアランス

また、「泥詰まり対策」としてのタイヤクリアランスも、見逃せません。シクロクロスでは、泥や草の中を走ることが前提になるため、タイヤとフレームの間にしっかり余裕があるかがポイントです。クリアランスが狭いと、泥が詰まりやすくなり、レース中のトラブルにつながります。

3.担ぎやすさも考慮

さらに、「担ぎやすさも考慮」しておくとよいでしょう。シクロクロスレースではバイクを担ぐ場面が多く、トップチューブが肩に乗せやすい形状になっていると扱いやすくなります。フレームのパイプ形状や仕上げも確認しておくと安心です。

4.ダボ穴の有無も確認

最後に、実用性を重視する場合は「ダボ穴の有無」も、確認しましょう。ツーリングや通勤など多用途で使う予定があるなら、キャリアやフェンダーが取り付けられる仕様が便利です。用途に応じてフレームの汎用性をチェックすることが失敗を防ぐコツです。

このように、シクロクロスのフレームは「どこで、どのように走りたいのか」という明確なビジョンがあるほど、選びやすくなります。

自分に合った一台を見つけるためにも、サイズ・素材・設計・用途をバランスよく見極めていきましょう。

人気のおすすめシクロクロスバイク

シクロクロスバイクを選ぶ際、どのモデルが人気なのかを知っておくと、選択の幅がぐっと広がります。ここでは、初心者から中級者にかけて評価の高いおすすめモデルを紹介します。いずれも実用性やコストパフォーマンスに優れており、街乗りやレースなど幅広い使い方に対応しています。

| モデル名 | 特徴 | おすすめ用途 |

|---|---|---|

| NESTO CLAUS | アルミ×カーボンフォーク、油圧ディスク、コスパ良 | 初心者・街乗り・軽量志向 |

| FELT FX GRX600 | フルカーボン、GRX搭載、高い直進安定性 | レース志向・オフロード対応 |

| Bianchi ZOLDER PRO | プロ仕様、軽量高剛性、振動吸収性に優れる | 本格派・競技志向 |

| PANTHER HADES | アルミ軽量設計、日本人体型にフィット | 街乗り・通勤・週末ライド |

NESTO(ネスト) CLAUS

まず注目したいのが、「NESTO(ネスト) CLAUS」です。アルミフレームにフルカーボンフォークを採用し、軽量かつ剛性の高い構造になっています。油圧ディスクブレーキを標準装備しているため、雨天時でも安定した制動力を発揮します。完成車でこのスペックを備えていながら価格も抑えられており、エントリーモデルとして非常に人気です。

FELT(フェルト) FX GRX600

次に紹介するのは、「FELT(フェルト) FX GRX600」。こちらは本格的なレースにも対応する設計で、長めのホイールベースにより高い直進安定性を実現しています。

フレームはカーボン製で、振動吸収性にも優れており、長時間のライドでも快適さを保てるのが特長です。シマノGRXコンポーネントを搭載し、オフロードでの変速性能も申し分ありません。

Bianchi(ビアンキ)ZOLDER PRO

そして、老舗ブランド「Bianchi(ビアンキ)ZOLDER PRO」も、高評価を得ている一台です。プロ仕様のレースバイクとして開発されており、軽量で高剛性。完成車とフレームセットの両方が用意されており、用途に応じて選べるのも魅力です。カーボン素材のフレームに独自の振動吸収技術を盛り込み、過酷な環境でも安定した走行が期待できます。

PANTHER HADESシリーズ

また、日常使いも視野に入れるなら「PANTHER HADESシリーズ」も、おすすめです。軽量なトリプルバテッド加工のアルミフレームと、街乗りに適したジオメトリーを採用しており、週末のツーリングや通勤にも対応できます。日本人の体格に合った設計がされている点も評価されています。

これらのモデルは、それぞれ特徴が異なるため、レース志向なのか、多用途に使いたいのかを明確にした上で選ぶと失敗しにくくなります。カタログスペックだけでなく、実際の使用感や自分のライフスタイルに合っているかも含めて検討しましょう。

店頭での試乗や、ショップスタッフのアドバイスも大いに参考になります。

シクロクロスで後悔に関するよくある質問

シクロクロスを検討している人の中には、「買って後悔しないだろうか?」と不安に感じている方も少なくありません。ここでは、よくある質問をピックアップし、後悔を避けるためのヒントを交えながら解説します。

- ロードバイクと迷っています。後悔しませんか?

-

用途によります。舗装路メインでスピードや快適さを重視するならロードバイクの方が適しています。シクロクロスは悪路や天候に強く、通勤・通学やちょっとした林道などでも使える汎用性があります。使い道がはっきりしていれば、後悔しにくい選択ができます。

- 重くて走りにくいと聞いたのですが?

-

確かに、ロードバイクと比べるとフレームやタイヤが太いため、車体はやや重く感じる場合があります。ただし、それは安定性や耐久性を重視した設計ゆえの特徴です。軽快さよりも安心して走れることを重視する人には合っています。

- レースをしない人でも買っていいの?

-

もちろん問題ありません。シクロクロスは競技用に作られていますが、日常使いにも適しています。段差の多い道や雨天時の走行にも強く、ディスクブレーキなど実用的な装備が多いので、趣味や通勤用にも人気があります。

- メンテナンスは大変ですか?

-

オフロード走行が前提となるため、チェーンやブレーキ周りは汚れやすく、洗車の頻度は高くなる傾向があります。ただ、定期的に掃除や注油をしておけば、寿命を延ばせますし、不具合も早期に発見できます。屋内保管や簡単なメンテナンス道具をそろえることで、負担を減らすことが可能です。

- 買ったあとに「失敗だった」と感じるのはどんなとき?

-

最も多いのは、想定していた用途と合わなかったケースです。たとえば、「街乗りだけで使うつもりだったのに、思ったより重くて取り回しにくい」といった声があります。購入前に使用シーンを具体的に想定しておくことで、こうしたミスマッチは防げます。

このような不安や疑問は、事前に解消しておくことが大切です。

購入を検討している段階でショップスタッフに相談したり、実際に試乗してみることで、自分にとって後悔のない選択ができるようになります。

シクロクロスで後悔しないためのポイント総括

記事のポイントを、まとめます。

- ロードバイクのような、軽快さを期待すると失望する

- 舗装路中心の使い方では、重さがネックになる

- 日常用途には、スペックが高すぎる場合がある

- フレーム設計が、街乗りに最適とは限らない

- タイヤの太さが、スピードに影響する

- モデルの選択肢が、限られており選びにくい

- オフロード前提のため、メンテナンス頻度が高い

- レースルールに沿った装備が、必要な場合がある

- 体力やバランス感覚が、想像以上に求められる

- 練習できる場所が、限られている

- グラベルロードやクロスバイクの方が、用途に合うこともある

- 街乗りには、カスタマイズが必要になる

- 適切なサイズと、ジオメトリーの選定が不可欠

- 自分の使用目的を明確にしないと、ミスマッチが起こる

- 試乗やショップ相談を通じた、事前確認が重要