折りたたみ自転車を手に入れたら、次は「輪行」に挑戦して行動範囲を広げてみたいと考える方も多いのではないでしょうか。

しかし、いざ準備を始めると、輪行で重要なポイントとマナーにはどのようなものがあるのか、自分に合った折りたたみ自転車の輪行バッグを選ぶコツは何なのか、といった疑問が次々と浮かんでくるものです。

また、一言で輪行バッグといっても、気になる輪行バッグの価格帯や、持ち運びに便利なキャスター付き輪行袋のメリットデメリットなど、知りたいことはたくさんあります。

この記事では、具体的な折りたたみ自転車の輪行バッグおすすめ商品を交えつつ、折りたたみ自転車の正しい輪行袋の入れ方をご紹介。また多くの人が迷う、折りたたみ自転車はバスでの輪行は可能なのか、あるいは輪行袋に入れた折りたたみ自転車を宅急便で送れるのかといった、より実践的な疑問まで、専門店の知見を基に徹底解説します。

さらに、万が一のときに役立つ、折りたたみ自転車の輪行袋を代用する方法についても触れていきます。

楓

楓この記事を最後まで読めば、輪行に関するあらゆる不安が解消され、自信を持ってサイクリングの旅に出かけられるようになるはずです。

【記事のポイント】

1.輪行の基本ルールと、失敗しないためのマナー

2.自分に最適な、折りたたみ自転車用輪行バッグの選び方

3.電車やバス、宅急便など移動手段ごとの対応方法

4.輪行に関する様々な疑問や、悩みの具体的な解決策

折りたたみ自転車の輪行準備とバックの選び方

- 輪行で重要なポイントとマナー

- 折りたたみ自転車の輪行バッグを選ぶコツ

- 輪行バッグの価格帯って?

- キャスター付き輪行袋のメリットデメリット

- 折りたたみ自転車の輪行バッグおすすめ商品

輪行で重要なポイントとマナー

輪行を快適に楽しむためには、守るべきルールとマナーを理解しておくことが不可欠です。まず、輪行とは自転車を折りたたんだり分解したりして専用の袋に入れ、公共交通機関に持ち込んで移動することを指します。これができれば、行動範囲は格段に広がり、旅先でのサイクリングを満喫できます。

公共交通機関の基本ルール

輪行の際のルールは、利用する交通機関によって異なります。ここでは、最も利用頻度の高い鉄道(JR)のルールを基本に解説します。

JR各社では、自転車を無料で車内に持ち込むことが可能です。ただし、そのためにはいくつかの条件を満たす必要があります。

1.自転車は輪行袋に完全収納

一つ目は、自転車を折りたたむか分解し、「専用の輪行袋に完全に収納」することです。車輪やハンドルの一部が袋からはみ出している状態はルール違反と見なされます。ビニール袋などでの代用も認められていません。

2.サイズと重量の規定

二つ目は、「サイズと重量の規定」です。多くの鉄道会社では、3辺(タテ・ヨコ・高さ)の合計が250cm以内、重さが30kg以内という手回り品の規定が適用されます。ほとんどの折りたたみ自転車はこの規定内に収まりますが、購入前に確認しておくとより安心です。

駅構内や車内でのマナー

ルールを守ることはもちろん、他の乗客への配慮というマナーも大切です。

駅構内で自転車を折りたたんだり袋に収納したりする作業は、通行の邪魔にならない場所で行いましょう。改札口や通路の真ん中ではなく、駅の広場の隅など、人通りの少ない場所を選ぶのが基本です。

また、通勤ラッシュなど、車内が混雑する時間帯の利用は極力避けるべきです。大きな荷物になるため、他の乗客の迷惑になりかねません。電車に乗る際は、先頭車両か最後尾車両の運転台後ろのスペースや、車椅子用のスペースが比較的空いていることが多いです。ただし、車椅子用スペースはあくまで優先利用者がいることを忘れてはいけません。

これらのルールとマナーを守ることが、すべての人が気持ちよく公共交通機関を利用するために繋がり、輪行という文化を守っていくことにもなります。

折りたたみ自転車の輪行バッグを選ぶコツ

自分に合った輪行バッグを選ぶことは、輪行の快適さを大きく左右する鍵となります。ここでは、購入時にチェックすべき具体的なポイントを解説します。

収納のしやすさと形状

まず考えたいのが、自転車の収納のしやすさです。輪行に慣れていないうちは、駅での収納作業に時間がかかってしまうこともあります。開口部が大きく開くタイプや、袋を広げた上に自転車を置いて包み込むように収納できるタイプは、初心者でも扱いやすいでしょう。

輪行袋の形状には、自転車を立てて収納する「縦型」と、寝かせて収納する「横型」があります。縦型は床面積が小さく、電車内で足元に置きやすいのがメリットです。一方、横型は高さが低いため持ち運び時の安定感がありますが、床面積は広くなります。

ご自身の自転車の折りたたみサイズや、電車内での置き方をイメージして選ぶのがおすすめです。

素材と耐久性

次に、素材の確認です。輪行袋は、自転車の重量を支え、移動中の摩擦や衝撃から守る役割を果たします。そのため、ある程度の耐久性が求められます。

多くの輪行袋にはナイロンが使われており、その厚みは「デニール(D)」という単位で示されます。デニールの数値が大きいほど糸が太く、生地の強度や耐久性が高まる傾向にあります。

ただし、その分、重量が増し、価格も高くなるのが一般的です。頻繁に輪行するなら丈夫なものを、たまにしか使わないなら軽量性を重視するなど、使用頻度に合わせて選びましょう。

持ち運びやすさと付加機能

駅の構内や乗り換えで、輪行袋を担いで歩く時間は意外と長いものです。そのため、持ち運びやすさは非常に大切です。肩への負担を和らげるパッド付きのショルダーベルトが付属しているか、持ち手の位置が適切かなどをチェックしてください。

また、袋自体を小さく折りたたんで自転車に取り付けられる収納ポーチが付属していると、サイクリング中に邪魔になりません。

小物を入れられる、ポケットが付いているモデルも便利です。

輪行バッグの価格帯って?

折りたたみ自転車用の輪行バッグは、価格帯によって機能や素材が大きく異なります。自分の使い方に合った製品を見つけるために、価格帯ごとの特徴を理解しておきましょう。

一般的に、輪行バッグの価格は3,000円程度の安価なものから、15,000円以上する高機能なものまで幅広く存在します。

5,000円前後のエントリーモデル

5,000円前後で購入できるモデルは、輪行をこれから始めてみたいという方に適しています。基本的な機能は備わっており、輪行がどのようなものか体験するには十分な品質です。

ただし、この価格帯の製品は、生地が比較的薄かったり、クッション性がほとんどなかったりすることが多いです。

そのため、移動中に自転車をぶつけないよう、より一層の注意が必要になります。また、ショルダーベルトが簡易的なものが多く、長時間の持ち運びでは肩への負担を感じやすいかもしれません。

10,000円前後のスタンダードモデル

10,000円前後の価格帯になると、機能性と耐久性のバランスが取れたモデルが多くなります。生地は厚手で丈夫なものが使われるようになり、クッション材が入っている製品も見られます。自転車をより安全に運びたい、あるいは輪行の頻度が高いという方には、この価格帯がおすすめです。

ショルダーベルトの作りもしっかりしており、持ち運びやすさが向上しています。収納ポケットなどの付加機能が充実しているのも特徴です。

15,000円以上のハイエンドモデル

15,000円を超えるハイエンドモデルは、軽量性と耐久性を高いレベルで両立させているのが特徴です。非常に軽い素材を使いながらも、破れにくい加工が施されているなど、頻繁な使用や過酷な状況にも耐えうる設計になっています。

また、キャスター付きのモデルなど、持ち運びの負担を極限まで軽減する工夫が凝らされているものもあります。

輪行を頻繁に行い、少しでも快適さを追求したい上級者向けの選択肢と言えます。

キャスター付き輪行袋のメリットデメリット

駅構内での長い移動や乗り換えの際、自転車の重さは大きな負担になります。その負担を軽減する選択肢として注目されるのが、キャスター付きの輪行袋です。ここでは、そのメリットデメリットを詳しく見ていきます。

最大のメリットは「圧倒的な持ち運びやすさ」

キャスター付き輪行袋の最大のメリットは、何と言ってもその持ち運びの楽さです。スーツケースのように転がして移動できるため、重い自転車を肩に担ぐ必要がありません。特に10kgを超える自転車や、乗り換えで長距離を歩く場合には、その恩恵を強く感じられます。

体力に自信のない方や、腰への負担を避けたい方にとっては、非常に魅力的な選択肢となります。移動中のストレスが大幅に軽減されるため、サイクリングを純粋に楽しむことに集中できるでしょう。

考慮すべきデメリット

一方で、デメリットも存在します。まず、キャスターやそれを支えるフレームが付いている分、輪行袋自体の重量が増し、サイズも大きくなる点が挙げられます。サイクリング中に自転車に取り付けて持ち運ぶ際には、その重さやかさばりが気になるかもしれません。

また、階段しかない場所では、結局全体を持ち上げて運ぶ必要があります。その際、通常の輪行袋よりも重くなっていることが逆に負担となる可能性も考えられます。

価格も通常の輪行袋より、高価になる傾向があります。

これらのデメリットを理解した上で、自分の利用シーンや体力と照らし合わせ、導入を検討することが大切です。

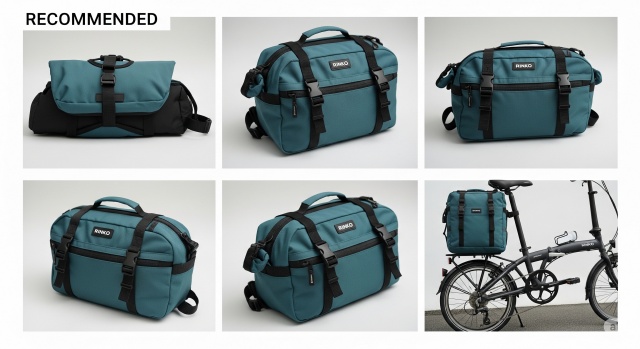

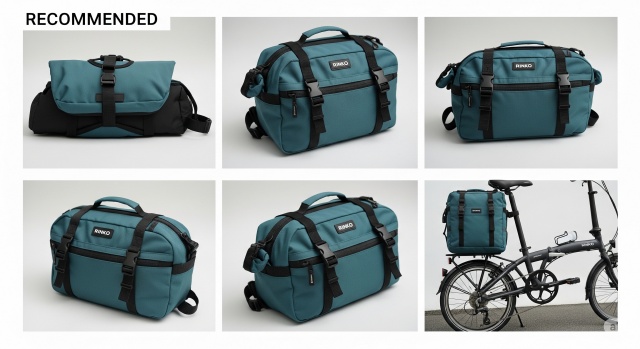

折りたたみ自転車の輪行バッグおすすめ商品

市場には数多くの輪行バッグがあり、どれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。ここでは、定番から特徴的なモデルまで、おすすめの商品をいくつかご紹介します。

| 商品名 | メーカー | 対応インチ目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ツアーバッグ RK-FS | 大久保製作所 (マルト) | 14〜16インチ | DAHON K3やBROMPTON専用。被せるだけで簡単収納。 |

| Bicycle Carrying Bag | マルイ (ギザ) | 16インチ | 285gの軽量タイプ。撥水ナイロンでコンパクト収納。 |

| MOBILLY 輪行バッグ | ジック (véloline) | 20インチまで | ハンドルに簡単装着。サイドポケット付き。 |

| リュック型輪行袋 | ブライトンネット | 20インチまで | リュックにもなる2WAY仕様。両手が使えて便利。 |

特定モデル専用設計の輪行袋

「DAHON K3」「BROMPTON」といった人気の特定車種には、その折りたたみ形状にぴったり合うように作られた専用設計の輪行袋があります。

例えば、大久保製作所の「ツアーバッグ RK-FS」は、袋を上から被せて持ち上げるだけで自転車がすっぽり収まるように設計されており、収納作業が非常に簡単です。ご自身の自転車に専用品があるか、一度調べてみる価値はあります。

汎用性と機能性で選ぶ輪行袋

多くの自転車に対応する汎用タイプでは、機能性で選ぶのが良いでしょう。ジックの「MOBILLY 輪行バッグ」のように、走行中はハンドルバーに取り付けられるモデルは、持ち運びの手間が省けて便利です。

また、ブライトンネットの「リュック型輪行袋」は、背負うことで両手が自由になり、階段の上り下りや他の荷物を持つ際に非常に役立ちます。

自分の使い方に合った機能を持つ製品を選ぶことが、満足度を高めるポイントです。

全国37の実店舗とオンラインストアで、国内サイクルブランドなら品揃えナンバーワンの「ワイズロードオンライン」こちらの記事「ワイズロードオンラインの評判って?口コミでわかる選ばれる理由とは」も、参考にしてください。

折りたたみ自転車での輪行実践テクニックと注意点

- 折りたたみ自転車の正しい輪行袋の入れ方とは

- 折りたたみ自転車はバスでの輪行は可能?

- 輪行袋に入れた折りたたみ自転車を宅急便で送れる?

- 折りたたみ自転車の輪行袋を代用するなら

- 折りたたみ自転車の輪行でよくある質問

折りたたみ自転車の正しい輪行袋の入れ方とは

輪行に慣れるまでは、駅で自転車を袋に収納する作業に戸惑うかもしれません。ここでは、一般的な折りたたみ自転車を輪行袋に入れる基本的な手順とコツを解説します。事前に自宅で一度練習しておくと、当日慌てずに済みます。

ステップ1:自転車の折りたたみ

まず、周囲の安全と通行の邪魔にならないことを確認し、自転車を折りたたみます。折りたたみ方法は車種によって異なりますので、取扱説明書に従って正しく操作してください。

このとき、ペダルやサドルなど、突起する部分を最もコンパクトな位置に調整するのがポイントです。ライトやボトルケージなどのアクセサリー類は、破損を防ぐために事前に取り外しておくと安心です。

ステップ2:輪行袋の準備と収納

次に、輪行袋を広げます。多くの輪行袋は、地面に広げた袋の上に折りたたんだ自転車を置き、袋で包み込むようにして収納します。自転車を袋の中央に置いたら、ジッパーや紐を閉じていきます。

このとき、チェーンやギアが袋の生地に直接触れると、油で汚れたり生地を傷めたりする原因になります。スプロケットカバーを使用するか、汚れても良い布などを一枚挟んでおくと良いでしょう。

ステップ3:持ち運びの準備

自転車を完全に収納したら、ショルダーベルトを装着します。ベルトは、自転車のフレームなど、頑丈な部分にしっかりと通してください。自転車の重心を考えながらベルトの長さを調整すると、担いだときに安定し、体への負担が少なくなります。

最後に、袋からはみ出している部分がないか、ジッパーは完全に閉まっているかなどを最終確認すれば、準備は完了です。

折りたたみ自転車はバスでの輪行は可能?

電車での輪行は一般的ですが、「バスでも輪行はできるのか?」という疑問を持つ方は少なくありません。バスの輪行は、電車に比べてルールが厳しく、会社によって対応が大きく異なるのが現状です。

高速バスの場合

高速バスでは、トランクルームがあるため、輪行できる可能性があります。ただし、これはバス会社の方針次第です。

例えば、WILLER EXPRESSでは「自転車積み込みプラン」が用意されており、事前予約と追加料金(1,500円)で輪行袋に収納した自転車を預けることが可能です。一方で、多くのバス会社では、輪行袋に入っていても自転車の積載を断っている場合があります。

重要なのは、必ず乗車前にバス会社の公式サイトを確認するか、電話で問い合わせることです。多分大丈夫だろうという自己判断は、乗車拒否などのトラブルの原因になります。

路線バスの場合

街中を走る路線バスでの輪行は、原則として非常に難しいと考えた方が良いでしょう。路線バスにはトランクルームがなく、混雑した車内に大きな荷物を持ち込むことは、他の乗客の安全や快適性を損なうためです。

都営バスなど、多くの公営バスでは手回り品の規定で、自転車の持ち込みを明確に禁止しています。

しかし、これも絶対ではありません。地方の過疎路線や、乗客が非常に少ない時間帯で、なおかつブロンプトンのように非常にコンパクトに折りたためる自転車であれば、運転手の裁量で許可されるケースも稀にあります。

この場合でも、乗車時に必ず運転手に確認し、許可を得る必要があります。

基本的には「できない」と考えておき、もしできたら幸運、というくらいの心構えでいるのが現実的です。

輪行袋に入れた折りたたみ自転車を宅急便で送れる?

旅行先まで自転車を持っていきたいけれど、ずっと持ち運ぶのは大変、という場合に「宅急便で送れたら便利なのに…」と考えることもあるでしょう。輪行袋に入れた自転車を宅急便で送ることの可否について解説します。

結論から言うと、多くの配送会社では「輪行袋のまま」の状態では、荷物を受け付けてくれません。輪行袋はあくまで持ち運び用の袋であり、輸送中の衝撃に耐える梱包とは見なされないためです。自転車が破損したり、他の荷物を傷つけたりするリスクがあるため、断られるのが一般的です。

宅急便で送るための正しい梱包方法

自転車を宅急便で送るには、輸送に適した梱包をする必要があります。最も確実なのは、自転車専用のダンボール箱に入れることです。自転車を購入した店舗で、空き箱を譲ってもらえないか相談してみるのも一つの手です。

ダンボール箱に自転車を入れる際は、フレームやパーツが輸送中に動かないよう、緩衝材(プチプチなど)を十分に詰めてしっかりと固定してください。

旅先から自宅へ送る場合、ダンボールや大量の緩衝材を現地で調達するのは困難です。そのため、この方法は「自宅から目的地へ送る」、あるいは「決まった場所を往復する」といった用途に限られるでしょう。サイクリングイベントなどでは、配送サービスが用意されている場合もあります。

一部のサービスでは、専用の輸送ケースをレンタルして送ることも可能です。

費用はかかりますが、最も安全で確実な方法と言えます。

折りたたみ自転車の輪行袋を代用するなら

専用の輪行袋を用意するのが基本ですが、どうしても緊急で必要になった場合や、少しでも費用を抑えたい場合に、代用品で対応することは可能なのでしょうか。

代用品としてよく挙げられるのが、ホームセンターや100円ショップで販売されている「バイクカバー」です。サイズが大きく、自転車全体を覆うことができます。これと結束バンドなどを組み合わせれば、形の上では輪行袋のように見せることも可能です。

代用品のリスクと注意点

しかし、代用品の使用には大きなリスクが伴うことを理解しておく必要があります。

1.強度の問題

第一に、「強度の問題」です。バイクカバーは本来、雨風から守るためのものであり、自転車の重量を支えて運ぶようには作られていません。移動中に破れてしまう可能性が非常に高いです。

2.ルールの問題

第二に、「ルールの問題」です。前述の通り、鉄道会社は専用の袋への収納を義務付けています。駅員によっては、代用品では乗車を拒否される可能性があります。

3.周囲への配慮

第三に、「周囲への配慮」です。万が一、袋が破れて自転車の部品が露出し、他の乗客に怪我をさせたり、衣服を汚したりしては、大きなトラブルに発展します。

これらのリスクを考えると、代用品はあくまで「自己責任における最終手段」と捉えるべきです。特に初心者のうちは、安全とルール遵守の観点から、必ず市販の専用輪行袋を使用することを強く推奨します。

数千円を惜しんだ結果、楽しいはずの輪行が台無しになっては元も子もありません。

折りたたみ自転車の輪行でよくある質問

ここでは、折りたたみ自転車の輪行に関して、多くの人が抱きがちな疑問点についてQ&A形式で回答します。

- 新幹線に持ち込む場合、予約は必要ですか?

-

自転車を持ち込むこと自体に、特別な予約は不要です。通常の手回り品として無料で持ち込めます。ただし、東海道・山陽・九州・西九州新幹線には「特大荷物スペースつき座席」というものがあります。3辺の合計が160cmを超える荷物が対象で、輪行袋もこれに該当する場合が多いです。

このスペースを利用するには事前予約が必要となります。予約なしで持ち込んだ場合、手数料(1,000円)が必要になることがあるため、最後部座席のスペースを使いたい場合は予約しておくのが安心です。

- 女性でも持ち運びやすい重さの目安は?

-

一般的に、折りたたみ自転車の平均重量は約12kgです。10kgを下回ると「軽量」とされ、持ち運びがかなり楽になります。特に、駅の階段など、持ち上げる時間が長くなる場面では、10kgを超えるとずっしりと重さを感じます。

持ち運びの頻度が多い方や、体力に自信のない方は、10kg以下のモデルを選ぶことをおすすめします。最近では7kg台の超軽量モデルも存在します。

- 輪行袋以外に持っていくと便利なアイテムはありますか?

-

いくつか持っておくと便利なアイテムがあります。まず、汚れたチェーンやギアを触るための「軍手」。そして、チェーンの油が袋に付着するのを防ぐ「スプロケットカバー」。また、分解したパーツや取り外したアクセサリーを入れるための「小物入れ」があると紛失を防げます。

フレームとタイヤを固定するための「結束バンドやストラップ」も、袋の中で自転車が暴れるのを防ぐのに役立ちます。

- 輪行中、自転車はどこに置くのがベストですか?

-

電車内では、他の乗客の邪魔にならない場所を選ぶのが鉄則です。おすすめは、先頭または最後尾車両の運転台・車掌台の後ろのスペースです。ここは比較的デッドスペースになりがちです。

また、最近の車両に多い車椅子スペースも選択肢ですが、あくまで優先利用者がいることを念頭に置き、譲り合いの精神を持ちましょう。座席に座れる場合は、自分の足の間に挟むように置くと安定します。

よくあるQ&Aも、参考にしてください。

【総括】折りたたみ自転車で快適な輪行を楽しもう

記事のポイントを、まとめます。

- 輪行とは自転車を専用袋に入れ、公共交通機関で運ぶこと

- 輪行には、ルールとマナーの遵守が不可欠

- 駅構内や混雑時の利用など、周囲への配慮が大切

- 輪行バッグは収納のしやすさや素材、持ち運びやすさで選ぶ

- 価格帯によって、輪行バッグの耐久性や機能性が異なる

- キャスター付きは楽だが、重さや価格がデメリットになる

- バスでの輪行は会社により対応が異なり、事前確認が必須

- 路線バスでの輪行は、原則として難しい

- 宅急便で送る際は輪行袋のままでは不可、梱包が必要

- 輪行袋の代用は、リスクが高く推奨されない

- 新幹線の特大荷物スペース利用は、事前予約がおすすめ

- 持ち運びやすさを重視するなら、10kg以下の自転車が良い

- 軍手やカバーなど、便利なアイテムを準備しておくと安心

- 車内では、先頭・最後尾車両のスペースなどを利用する

- 事前に自宅で収納の練習をしておくと、当日スムーズ